ICカードや在庫管理で耳にする「RFID」。

すでに私たちの生活やビジネスで広く活用されている技術です。

本記事では、RFIDの仕組み・種類・バーコードとの違い・導入メリットを初心者にもわかりやすく解説します。

ICカードもそう。身近で使われるRFIDの基本

RFIDは、電波を使ってタグの情報を非接触で読み書きする識別技術です。

改札のICカードや社員証、在庫管理などに広く使われ、複数タグを一括で読み取れる点が特徴です。

「RFID」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどんなものかをイメージできる人は多くありません。

しかし実は、あなたの身近なところで当たり前のように使われている技術です。

RFIDの読み方と正式名称

RFIDは「アールエフアイディー」と読み、正式には「Radio Frequency Identification」といいます。

直訳すると「無線周波数による識別」という意味で、その名の通り、電波を使ってモノを認識する仕組みです。

一言でいうと「電波でモノを識別・管理できる技術」

RFIDは、RFIDタグと呼ばれる小さなチップを対象物に取り付け、それを専用のリーダーで非接触で読み取ることで、情報の記録・確認・追跡などが可能になります。

バーコードのように1つずつスキャンする必要がなく、複数のタグを一括で読み取れるのが大きな特徴です。

ICカードや在庫管理など、すでに身近な場面で活躍するRFID

RFIDは、私たちの生活の中でもすでに広く使われています。

例えば、以下のような場面で活用されています。

- 交通系ICカード(Suica、ICOCAなど):改札にタッチするだけで乗車履歴が自動記録され、切符の購入が不要に。

- 社員証や入退室管理カード:オフィスのドアにかざすだけで認証され、セキュリティ管理を効率化。

- 図書館の蔵書管理:本にRFIDタグを付けることで、貸出・返却を自動化し、利用者の待ち時間を短縮。

- 在庫管理や棚卸し:倉庫や店舗で複数商品を一括スキャンでき、スピーディに在庫数を把握可能。

このように、RFIDはすでに私たちの身近なところで活躍しています。

今後も物流、医療、小売、製造など、さまざまな業界での活用がさらに進んでいくと期待されています。

RFIDはどう動く?基本の仕組み

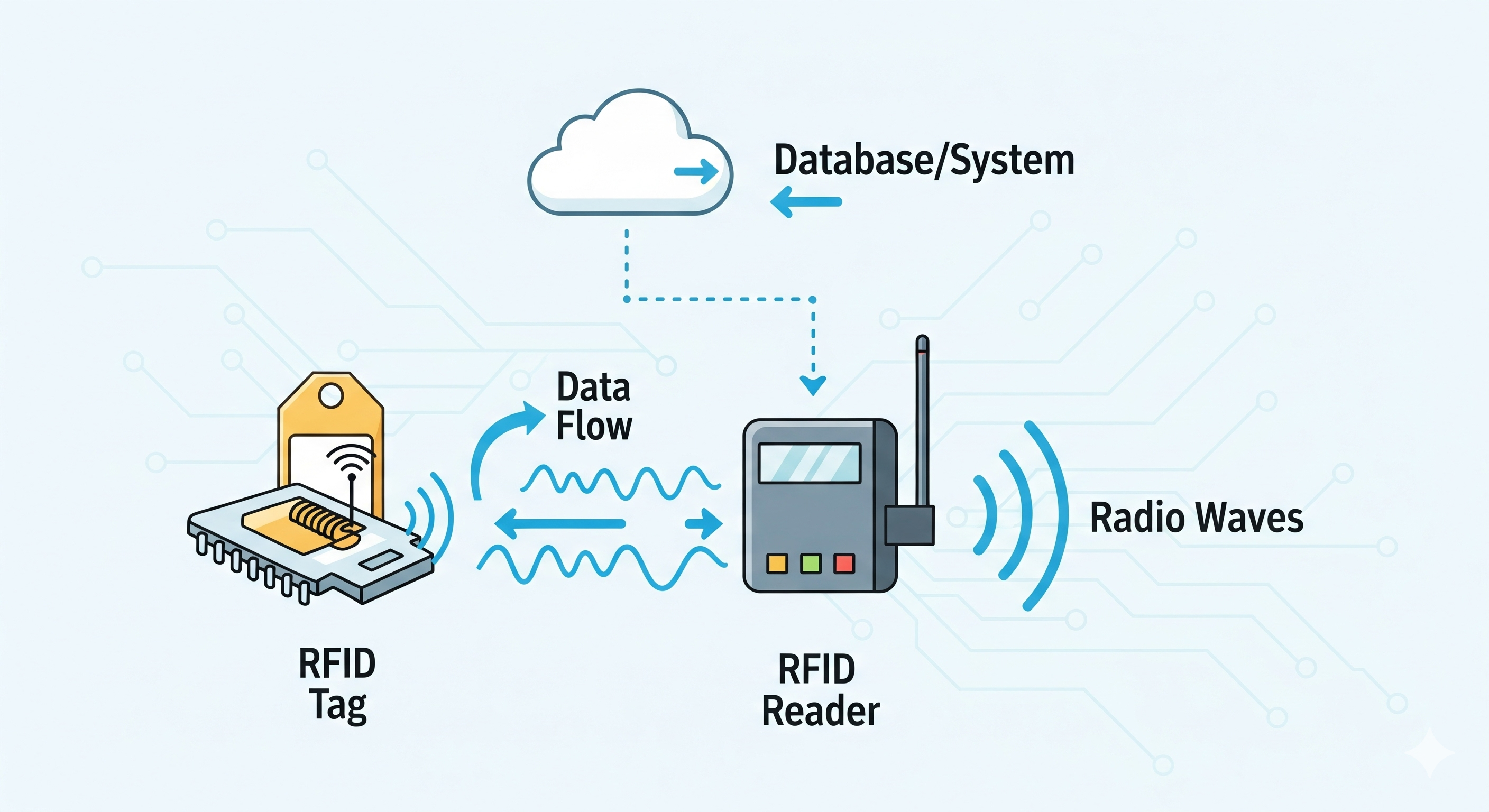

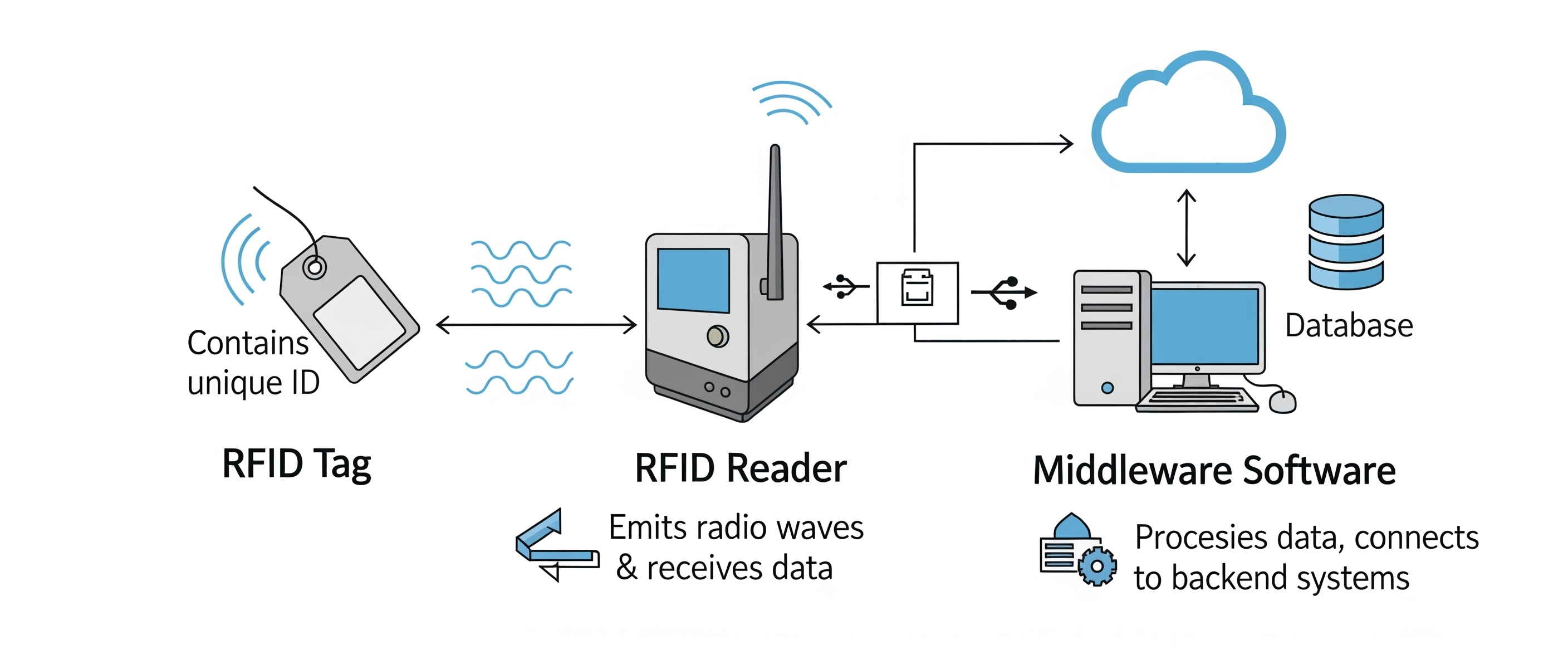

RFIDは、タグ・リーダー・ミドルウェアの3つで構成されます。

リーダーが電波を発し、タグが応答した情報を読み取ってシステムに渡す仕組みです。

周波数帯(HF/UHF)の違いで読み取り距離や用途が変わり、非接触・同時多数読み取りが可能な点がバーコードとの大きな違いです。

ここではその基本的な動作を整理します。

RFIDは「タグ」「リーダー」「ミドルウェア」で動いている

RFIDシステムは、主に以下の3つの構成要素から成り立っています。

- RFIDタグ

- モノに取り付ける小さなICチップ。商品コードや製造番号などの情報を記録し、リーダーに応答します。

- リーダー

- タグから情報を電波で読み取る装置。アンテナを内蔵し、近距離から複数のタグを一度に読み取ることが可能です。

- ミドルウェア

- リーダーで取得したデータを業務システムへ橋渡しするソフトウェア。在庫管理や販売システムなどと連携して活用されます。

電波で「かざすだけ」で情報をやり取り

RFIDは、リーダーが発信する電波を使ってタグと通信を行います。

タグがその電波を受信すると、内蔵されたICチップが応答信号を返し、リーダーがその内容を読み取る仕組みです。

この通信には「HF帯」「UHF帯」などの周波数が使われ、距離や速度、用途に応じて使い分けられます。

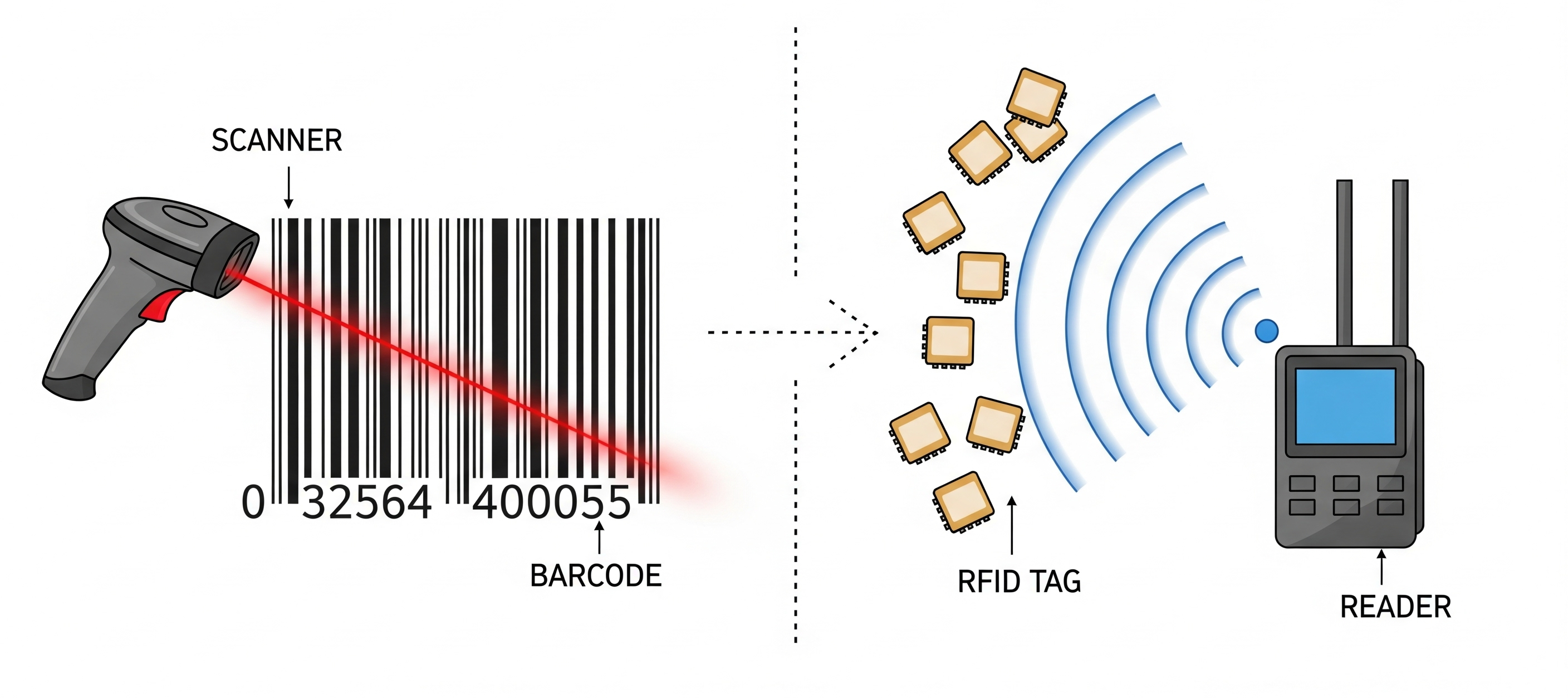

バーコードとの大きな違いは「非接触&同時に多数読み取り」

バーコードは読み取り機に対して1枚ずつ、近距離でスキャンする必要があります。

一方、RFIDは非接触で情報を取得でき、複数のタグを一度に読み取れるのが大きな特徴です。

例えば、商品を棚ごとスキャンすれば箱を開けたり個別に照合したりする手間が不要になり、棚卸や在庫確認のスピードが飛躍的に向上します。

この違いこそが、バーコードに代わる技術としてRFIDが注目される理由のひとつです。

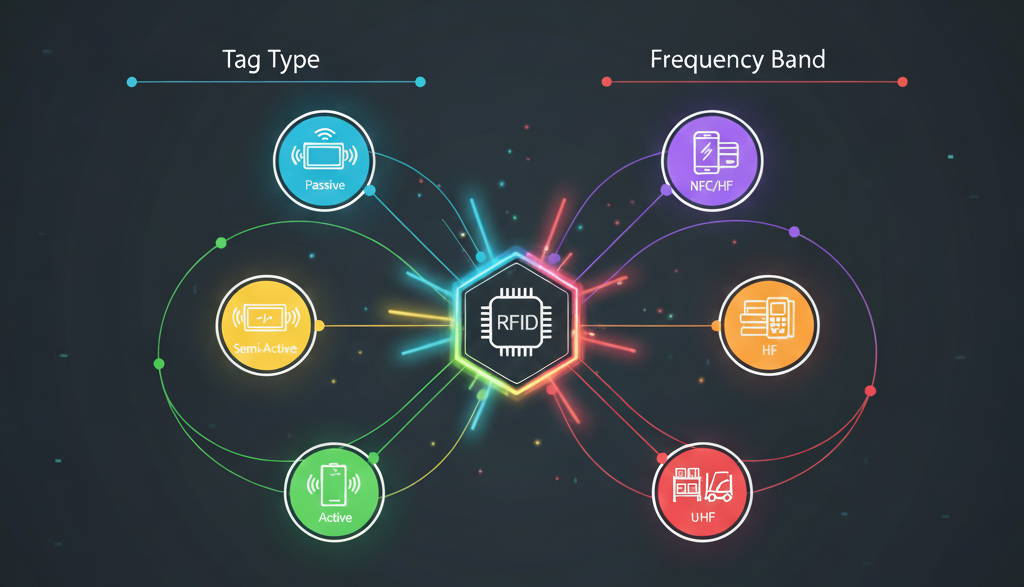

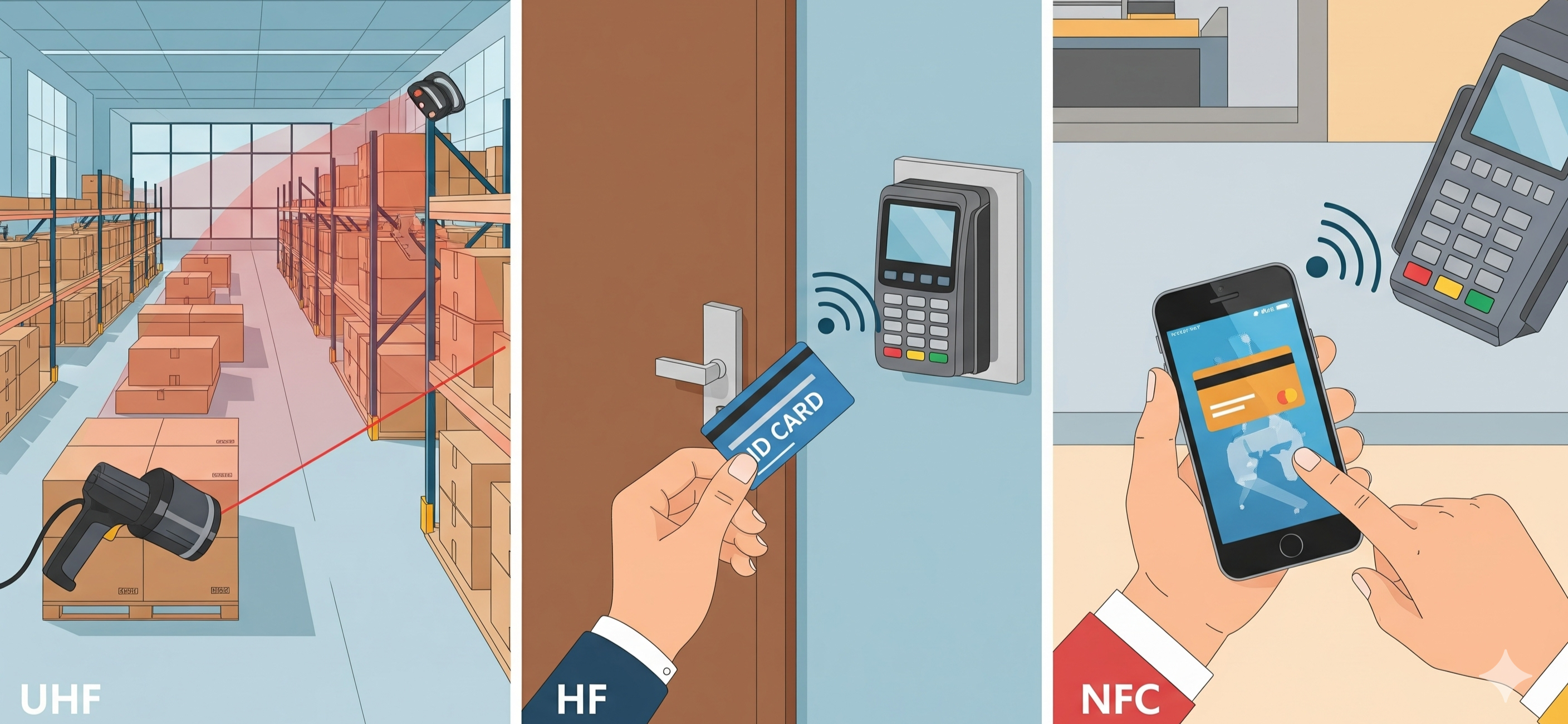

RFIDの種類は?UHF・HF・NFCの違い

RFIDには「UHF帯」「HF帯」「NFC」という代表的な種類があります。

UHFは長距離・一括読み取りに優れ、HFは精度や安定性を重視する用途に適し、NFCはスマホ決済など日常生活で活躍します。

目的や環境(金属や水の有無)によって選び方が変わるため、ここで特徴と使い分けを整理します。

周波数の違いで分かれる3つのタイプ

RFIDは主にUHF・HF・NFCの3タイプに分かれ、読み取り距離や安定性、スマホ連携などの強みが異なります。

- UHF帯(860〜960MHz)

- 読み取り距離が長く、一括読み取りに優れているのが特徴。

物流・小売業の在庫管理や棚卸に最適で、スピードと効率性を重視する現場で多く利用されています。 - HF帯(13.56MHz)

- 短〜中距離での読み取りが可能。

精度が高く、工場の工程管理や入退室管理など、信頼性が求められる用途に適しています。 - NFC(HF帯の一種)

- スマートフォンとの連携に強い近距離通信方式。

交通系ICカードや電子マネー決済など、日常生活にもっとも身近なRFID技術です。

利用シーン別の選び方

RFIDは導入目的によって適した種類が異なります。たとえば…

- UHF帯:倉庫や店舗でのスピーディな在庫確認や物流トレーサビリティ

- HF帯:入退室管理や製造ラインでの個体識別

- NFC:スマホを使ったキャッシュレス決済や顧客サービス

読み取り距離や環境(金属・水の有無)、導入コスト、スピードなどを考慮して、自社に最適なタイプを選ぶことが重要です。

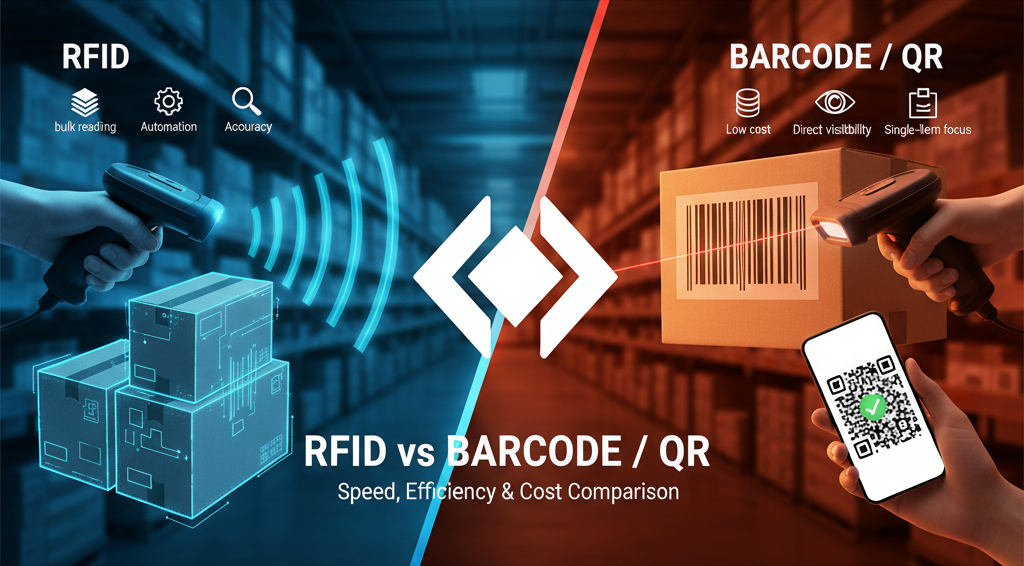

RFIDとバーコードはどう違う?どちらが便利?

バーコードは安価でシンプルに利用できる一方、RFIDは非接触で複数を一括読み取りできるのが強みです。

大量処理や棚卸の効率化にはRFIDが適し、単品販売やコスト優先の場面ではバーコードが現実的です。

双方の特徴を比較し、利用シーンごとの最適な選択を考えます。

バーコードとRFIDの読み取り方法の違い

バーコードは近接で1点ずつ可視スキャン、RFIDは非接触で複数タグを一括読み取りできます。

| バーコード | RFID | |

|---|---|---|

| 読み取り方法 | スキャナで1点ずつ読み取り(目視必要) | 電波で一括読み取り(非接触) |

| 読み取り距離 | 数cm〜数十cm(接近が必要) | 最大10m程度(UHF帯の場合) |

| 障害物の影響 | 障害物に弱く、位置調整が必要 | 箱や袋の中でも読み取り可能(状況による) |

| コスト | 非常に安価(印刷のみで利用可能) | タグやリーダーの分だけ高価(ただし低価格化が進行中) |

結局どちらが便利?

大量の商品をまとめてスキャンしたい、在庫を一瞬で数えたい、といった効率性を求める現場ではRFIDが圧倒的に有利です。

一方、単品販売や小規模管理、コストを最優先する場合にはバーコードが今も現実的な選択肢となります。

つまり「どちらが優れているか」ではなく、利用シーンや目的に応じて最適な方式を選ぶことが重要です。

両者を組み合わせて使うケースも増えており、たとえば「店頭ではバーコード、倉庫ではRFID」といった住み分けも一般的になりつつあります。

RFID導入のメリットと注意点

RFIDを導入すると「一括読み取りで作業効率が上がる」「ヒューマンエラーが減る」「在庫を即時に把握できる」というメリットがあります。

一方で、初期コストや電波干渉、システム連携といった課題も存在します。

ここでは利点と注意点を整理し、成功するための導入ポイントを見ていきます。

RFID導入のメリット

主なメリットは、省力化(高速な一括読み取り)、ヒューマンエラーの削減、在庫の即時可視化です。

- 一括読み取りで作業時間を大幅短縮

複数のタグを同時にスキャンできるため、棚卸や検品のスピードが飛躍的に向上します。 - 非接触で読み取り可能

かざす・位置を合わせるといった手間が不要で、作業の効率化につながります。 - ヒューマンエラーの削減

人手による記録ミスや読み取り漏れを防ぎ、正確なデータを維持できます。 - リアルタイム在庫管理

在庫数や所在を即時に把握でき、欠品や過剰在庫のリスクを減らせます。

RFID導入の課題・注意点

主な課題は初期費用、電波環境の影響、既存システムとの連携で、対策と段階導入が成功の鍵になります。

- 初期コストが高め

タグ・リーダー・システム開発などの導入費用が発生します(ただし近年は低価格化が進行中)。 - 電波干渉の影響

金属や水分が多い環境では読み取り精度が下がる場合があります。 - システム連携の必要性

既存の在庫管理・販売システムとどう連携させるかを事前に検討する必要があります。

RFIDは導入効果が高い一方で、事前の検証と導入計画が成功のカギになります。

近年では、手軽に試せるトライアルやパッケージを活用して始める「スモールスタート」という導入方法も広がっています。

まとめ|今後どう広がる?

RFIDは「非接触」「複数同時読み取り」により棚卸・在庫管理を大幅に効率化し、物流・小売・製造・医療などで導入が加速しています。

一方で、初期コスト・電波環境・既存システム連携の検討は不可欠です。

成功のポイントは、限定範囲で試して効果と条件を見極め、段階的に展開する『スモールスタート』です。

近年は、無料でダウンロードできるアプリや、お試しパッケージも登場しており、「まずは現場で試してみる」という選択肢も増えています。

RFIDを気軽に体験できるこうしたツールを活用するのも、導入の第一歩として有効でしょう。

よくある質問(FAQ)

- RFIDタグは再利用できますか?

- 可能です。用途やタグの仕様(接着・封止)により耐久性が変わるため、運用設計時に選定が必要です。

- 金属や水の近くでも使えますか?

- 影響を受けやすい環境ですが、メタル対応タグやスペーサー、読み取り条件の最適化で実運用可能です。

- UHF・HF・NFCはどう使い分けますか?

- 長距離・一括読み取りはUHF、安定性重視はHF、スマホ連携重視はNFCが目安です。

- 導入コストはどのくらいですか?

- タグ単価・リーダー台数・システム連携の有無で大きく変動します。限定範囲のトライアルで試算精度が上がります。

- RFID導入は何から始めるべきですか?

- 現場課題(例:棚卸時間短縮)を明確化し、トライアルで効果・条件を検証してから段階展開するのがおすすめです。

RFIDの導入をご検討中の方へ

当社ではRFIDの導入相談や製品選定のサポートを承っております。

「とりあえず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。