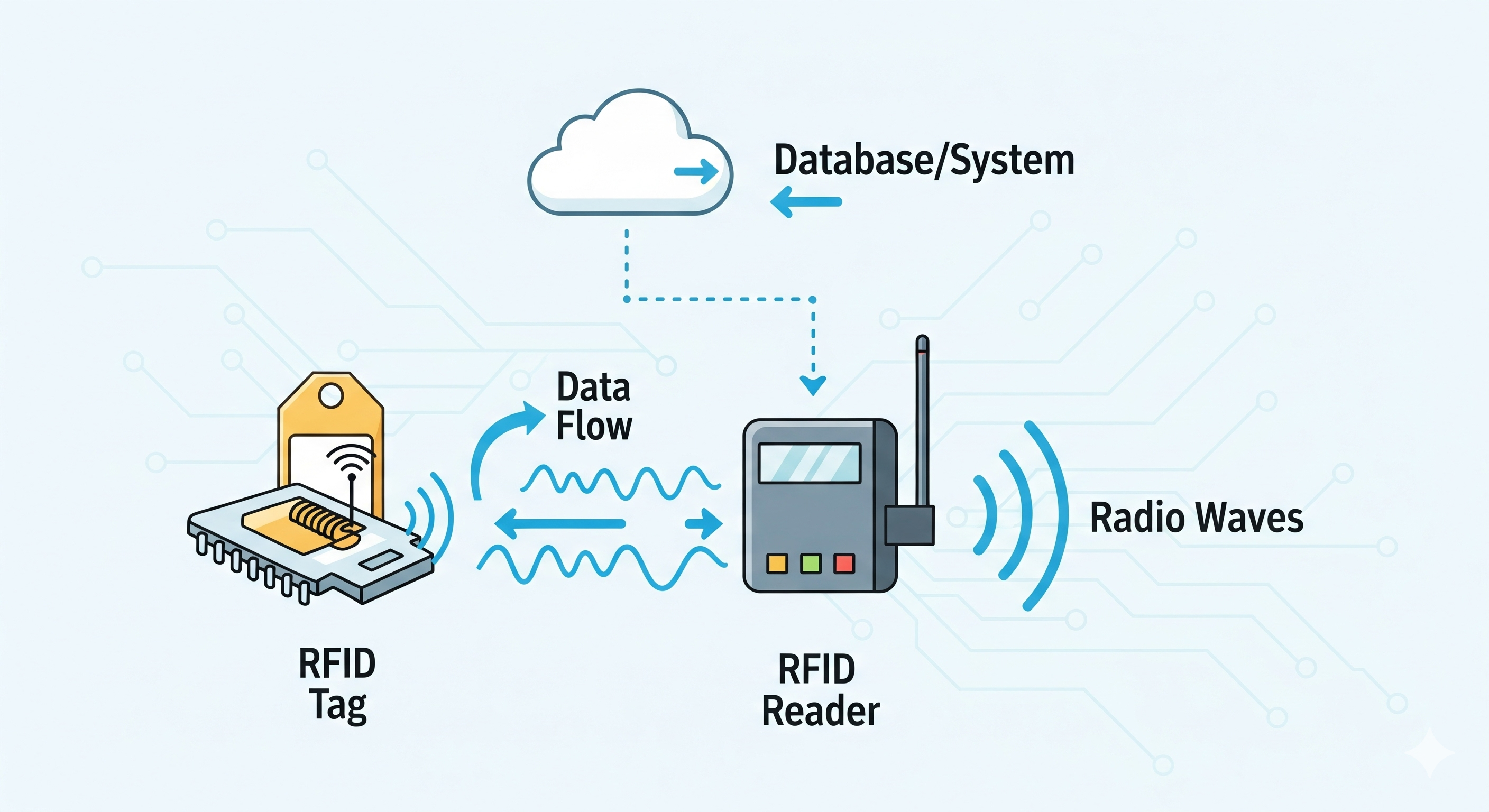

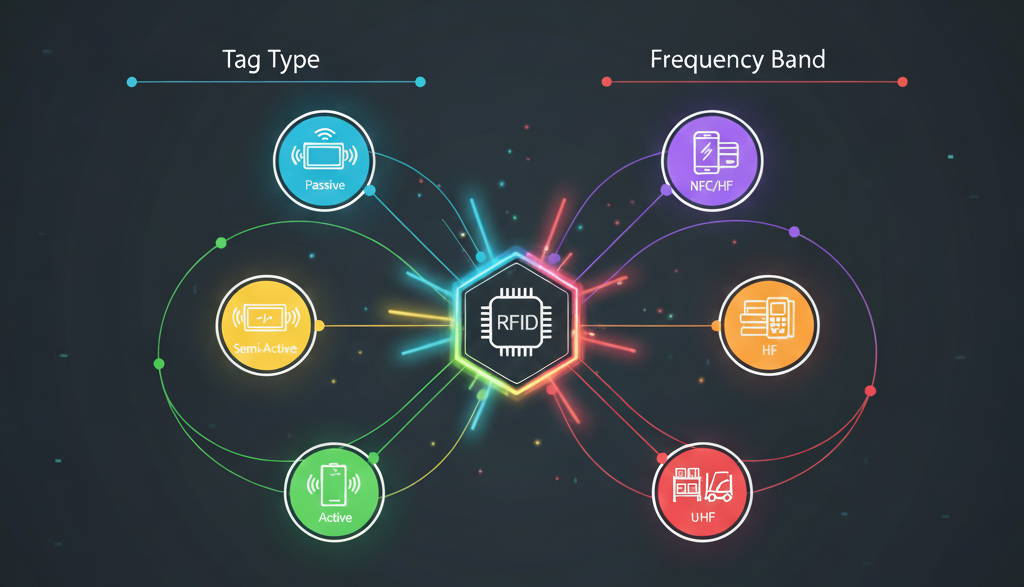

RFIDには「タグの方式(パッシブ/アクティブ)」と「周波数帯(UHF/HF/NFC)」という選び方の軸があります。

本ページでは、それぞれの特徴・向き不向き・現場での選定ポイントを初心者向けに整理します。

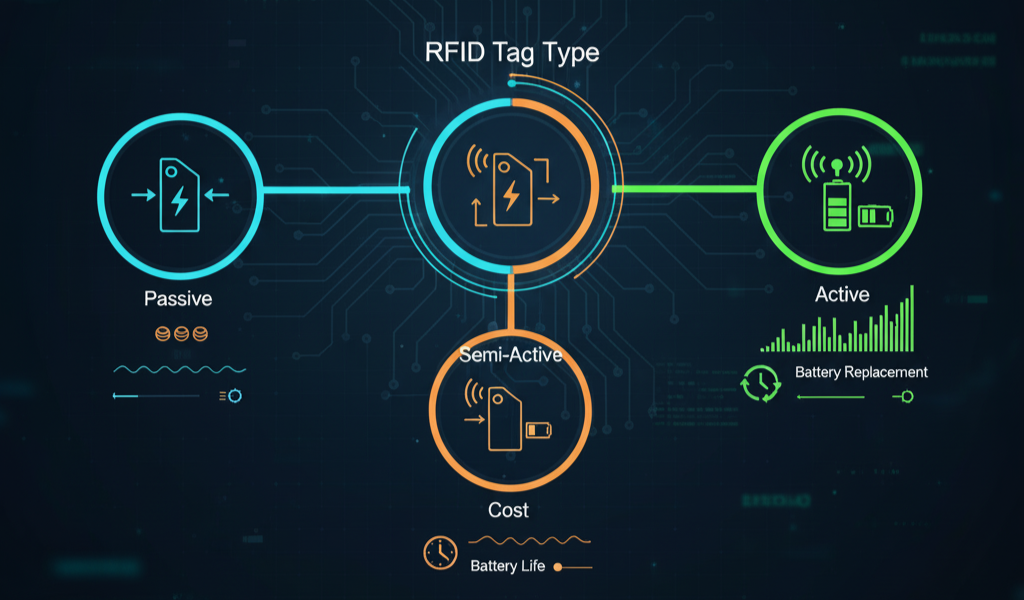

タグの分類(パッシブ/アクティブ/セミアクティブ)

「電源を持つか」「自分で電波を出すか」で分類します。方式によりコストや電池寿命、読取距離・安定性が異なります。

| 方式 | 電源 | 通信方式 | 距離の目安 | 用途例 | 長所/注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| パッシブ | なし(リーダー給電) | バックキャタ散乱(backscatter)で応答 | 〜数m(UHF)/〜数十cm(HF) | 棚卸・在庫・入出荷・貸出返却 | 低コスト・薄型/環境影響を受けやすい |

| セミアクティブ | 電池あり(受信・動作を補強) | 送信は受動、受信感度を電池で補強(BAP) | 数m〜 | 屋内所在把握、準リアルタイム検知 | 中コスト/電池寿命・交換運用が必要 |

| アクティブ | 電池内蔵(自律送信) | 自発送信(ビーコン等) | 数十m〜(条件により100m級) | 資産トラッキング・車両動態 | 高コスト・大型/電池切れリスク |

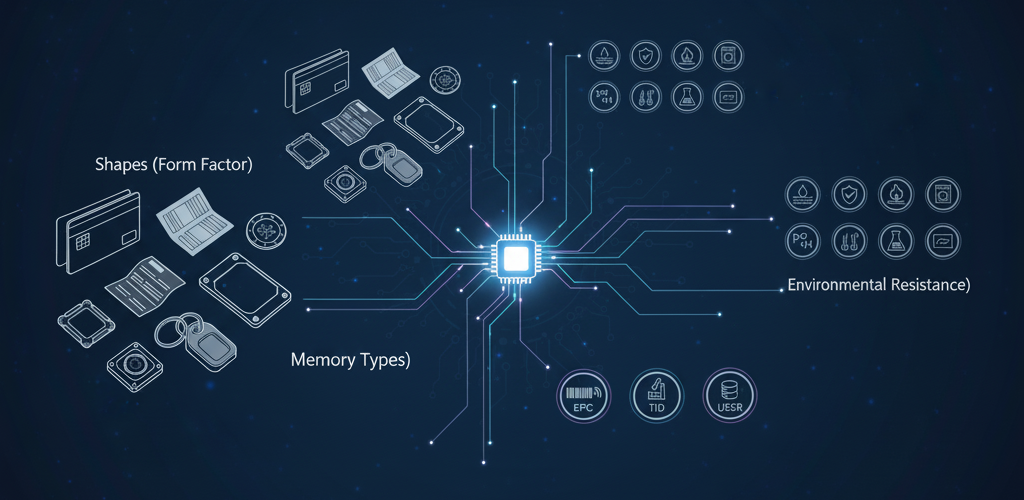

ICタグの形状とメモリ

同じ「パッシブUHF」でも、タグの形状(フォームファクタ)やメモリ構成、そして耐環境性が異なります。

現場条件と印字・実装方法まで含めて選定するのが重要です。

- 形状(フォームファクタ)

- ラベル型、カード型、金属対応(オンメタル)、耐熱・耐薬品、耐候封止(エンクロージャ)、ネジ固定型、ケーブルタイ型、ガラス管型など。

- メモリ種別

- EPC(識別子)、TID(製造時焼き込みの固有ID)、User(任意データ)。用途に応じてEPC長さ・User有無やパスワード/ロック設定を決定。

- 耐環境性

- 金属・水・温度・薬品・衝撃・洗濯耐性の影響を想定。必要に応じてスペーサーや樹脂封止、ラベル保護フィルムを併用。

- 実装・印字

- リフロー耐性の有無、貼付面の材質/曲率、オンデマンド印刷(サーマル/インクジェット)、可変印字・バーコード併記、検品フロー(エンコード+ベリファイ)を考慮。

タグ選定時は「オンメタル/スペーサー/封止/洗濯耐性/リフロー耐性/印刷方式」の要件整理が肝です。

規格互換を確保するには、主要規格の対応関係も併せて確認してください。

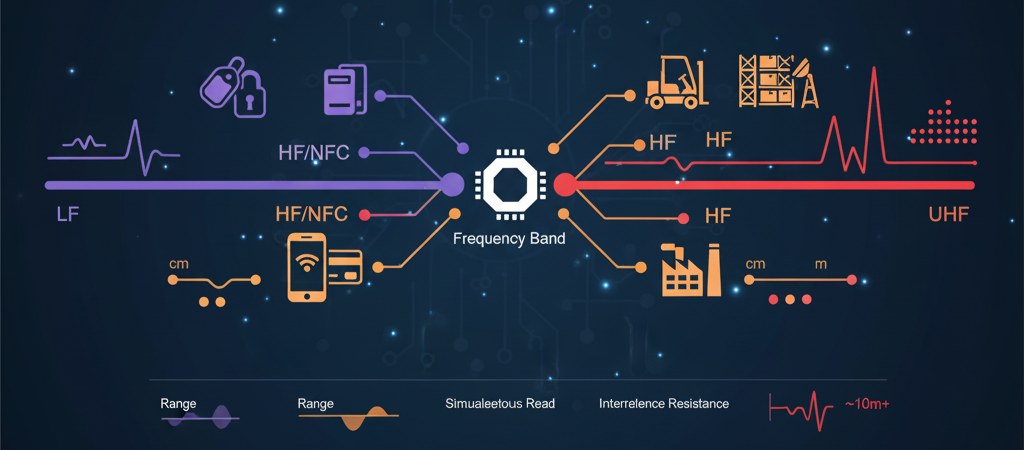

周波数帯の違い(LF・HF/NFC・UHF)

RFIDは周波数帯ごとに通信距離・同時読取性能・干渉耐性が大きく異なるため、用途と環境に応じた帯域選定が重要です。

HFはNFCを含み、UHFは物流・棚卸の主力です。

| 帯域 | 代表周波数 | 距離 | 同時読取 | 干渉特性 | 代表用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| LF | 125kHz/134.2kHz | 〜数cm | 低 | 電波が回り込みやすく金属・水に比較的強い | 動物ID、特殊環境(高湿・多水分) |

| HF | 13.56MHz | 〜数十cm | 中 | 水の影響が小さい/金属影響あり | 入退室、工程管理、図書館 |

| NFC(HFの一種) | 13.56MHz | 〜数cm(近接) | 中(スマホ利用中心) | スマホ実装容易/ユーザー体験向き | 決済、会員証、O2O施策 |

| UHF | 860〜960MHz | 〜10m程度 | 高(多数一括処理) | 金属・水に弱く、反射/多重路の影響大 | 棚卸、物流、トレーサビリティ |

LFは特殊環境でも安定しやすく、家畜識別や工業用途で実績があります。

UHFは反射・マルチパスに影響されやすいため、アンテナ偏波(直線/円)、利得、設置角度の最適化が必須です。

到達距離はアンテナ構成・出力・設置環境・タグ特性で大きく変動します。導入前には必ず実地検証を行いましょう。

主要規格の対応関係

RFIDは同じ帯域でも複数の規格が存在します。用途に応じて規格準拠を揃えることが互換性確保の近道です。

UHFはISO/IEC 18000-63(EPC Gen2v2)が世界標準、HF/NFCはISO/IEC 14443・15693・18092/21481が中心です。

| 帯域 | 主な規格 | 通称/備考 |

|---|---|---|

| UHF | ISO/IEC 18000-63 EPC Gen2v2 |

RAIN RFIDとして流通。物流・サプライチェーンで事実上の標準。 |

| HF(NFC含) | ISO/IEC 15693(ビシニティ) ISO/IEC 14443(近接型) ISO/IEC 18092/21481(NFC) |

14443は交通系IC・電子マネー、15693は図書館・学生証、18092/21481はスマホNFC。 |

| LF | ISO 11784/11785 ほか | 主に動物個体識別(家畜・ペット用)。水や金属環境にも比較的安定。 |

海外展開では周波数帯・規格・出力規制が国ごとに異なるため、事前に各国の電波法を確認してください。

選定のポイント(読取距離/環境/密度・速度/コスト)

- 距離:棚卸・通過検知はUHFが第一候補。

近接認証や1対1識別はHF/NFCが有効。 - 環境:金属・水が多い現場ではHFやオンメタルタグ、スペーサーなどで安定化。

- 密度・速度:高密度・高速通過シーンはUHF+アンテナ配置・出力調整で最適化。

- コスト:タグ単価×点数×交換頻度(貼替・電池交換)でTCOを算出。

- システム:ミドルウェアで重複排除・正規化・イベント化できる構成を整備。

誤読対策にはアンチコリジョン(Qアルゴリズム)の調整、RSSIや読取回数のしきい値設定、ミドルウェアでのデバウンス処理の組み合わせが有効です。

簡易な選び方の目安

- スマホ連携や会員施策を重視 → NFC(HF)

- 入退室や工程で確実に一点を読む → HF

- 棚卸・物流で多数を高速一括読取 → UHF(オンメタルやチューニング併用)

- 屋内所在を広範囲に検知 → アクティブ/セミアクティブ

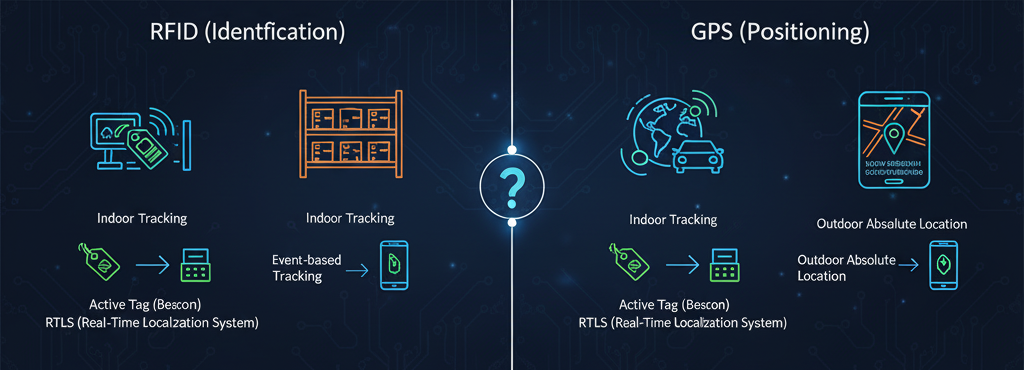

よくある誤解「RFIDはGPSと同じ?」— 測位と識別の違い

RFIDは「このIDが読まれた」事実をイベントとして取得する技術、GPSは「今どこにいるか」座標を計算する技術です。

屋外の絶対位置はGPSが得意ですが、屋内の所在はRFIDリーダー配置やRTLS(リアルタイム測位システム)で推定します。

| 指標 | RFID(パッシブUHF/HF) | アクティブRFID/RTLS | GPS/GNSS |

|---|---|---|---|

| 主目的 | 識別/通過・棚前読取のイベント化 | 所在検知(ゾーン/数m〜数十cm) | 絶対位置(緯度・経度) |

| 得意環境 | 屋内・倉庫・製造ライン | 屋内広域(工場・病院・オフィス) | 屋外(空・視界が開けた場所) |

| 精度目安 | ゲート通過/棚面レベル(ゾーン単位) | UWB:10〜30cm、BLE AoA:1〜3m | 数m〜数十m(環境依存)※屋内は不安定 |

| 電源 | 不要(パッシブ) | 必要(電池/給電) | 必要(端末側電池) |

| TCOの考え方 | タグ単価×点数+リーダー設置費用 | タグ単価+電池交換運用+インフラ(アンカー) | 端末費+通信費(場合によりSIM契約など) |

| 代表用途 | 棚卸・入出荷・貸出返却・工程通過 | 屋内所在管理・動線分析・資産トラッキング | 車両・屋外資産・フィールド作業位置管理 |

屋内で「場所」を知るための選択肢

- パッシブUHF+ゲート/棚面:通過・滞在をイベントで推定(低コスト/精度はゾーン単位)。選定のポイントを参照してください。

- アクティブタグ(BLE/UWB):アンカーを設置し、RSSI・AoA・TDoA等で所在推定。高精度だが電池運用コストあり。

- スマホ内蔵センサー:Wi-Fi RTTやビーコンで簡易測位(端末依存・制度運用に制約)。

設計の考え方(失敗しないためのコツ)

- 要件を数値化:「ゾーンで十分」か「棚番まで必要」かで方式が変わる。

- インフラと運用:電池交換の手間、アンカー設置数、配線可否を初期見積もり。

- 検証粒度:PoCで誤読率・読取分布・RSSIを取得し、デバウンスやしきい値調整を行う。

- ハイブリッド運用:屋外はGPS、屋内はRFID/RTLSを組合せ、ID連携でシームレス化。

「どこにあるか」を常時高精度で把握したい場合は、アクティブタグやRTLSの採用が現実的です。

パッシブRFID単独では絶対座標の取得はできません。

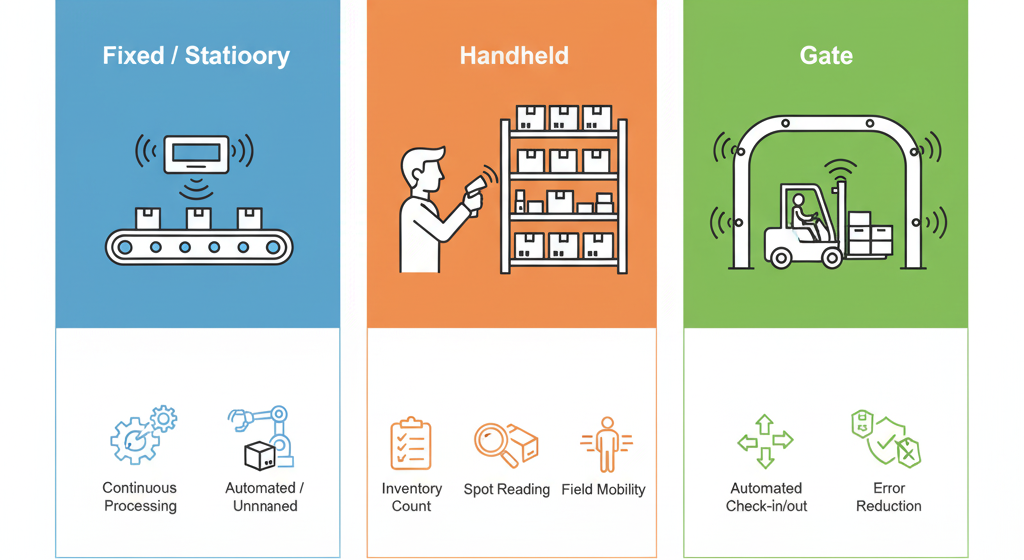

用途別リーダーの向き不向き

- 据置/固定型:仕分けラインや通過検知に利用。

連続処理や無人化が可能で、大量処理に強い。 - ハンディ型:棚卸・ピッキング・スポット読取に最適。

現場での機動力や柔軟な運用に優れる。 - ゲート型:入出荷の自動検知や大型搬送物の一括処理に有効。

アンテナ配置や遮蔽設計で誤読を抑制。

同じリーダーでもアンテナの種類(指向性/利得)や設置環境によって読取結果は大きく変化します。

導入前には現場環境に合わせたチューニング検証が必須です。

まとめ

- タグ方式:パッシブ/セミアクティブ/アクティブは、用途・必要距離・電源(メンテ負荷)で選定。

- 周波数帯:LF/HF(NFC)/UHFは、現場の金属・水、必要な同時読取数・スループットで決める。

- タグ選定:オンメタル/スペーサー/封止/洗濯・リフロー耐性/印刷方式などの条件を要件化。

- 誤読対策:アンチコリジョン(Q調整)、RSSI・読取回数のしきい値、ミドルウェアでのデバウンスを組み合わせて最適化。

- 規格と互換性:ISO/IEC・EPC(RAIN/NFC)の整合で将来の拡張・置換を容易に。

- 検証フロー:PoC → パイロット → 本番の順で、読取率・誤読率・処理時間・TCOを指標化して意思決定。

海外・マルチサイト展開時は地域の電波法・出力規制・周波数割当が異なります。

現地法規の確認と型式認証の取得を前提に設計してください。

RFIDの導入をご検討中の方へ

当社ではRFIDの導入相談や製品選定のサポートを承っております。

「とりあえず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。