RFIDはタグ・リーダー・ミドルウェアの3要素が電波で情報をやり取りする仕組みです。

本記事では、初心者の方に向けてRFIDの基本的な仕組みとデータの流れをわかりやすく解説します。

RFIDの仕組みとは?

RFID(Radio Frequency Identification)は、電波を使って「モノの情報」をやり取りする技術です。

タグに埋め込まれたICチップとリーダーが通信し、データを非接触で読み書きできるのが最大の特徴です。

例えば改札のICカードを思い浮かべてください。カードをかざすと一瞬で乗車記録が処理されます。

これと同じ仕組みが、社員証の認証や倉庫での在庫管理など、私たちの生活やビジネスのあらゆる場面で使われています。

バーコードのようにスキャナで「1点ずつ読み取る」方式と異なり、RFIDは「かざすだけ」で複数の対象を同時に識別できます。

この「非接触」と「同時読み取り」が、従来の認識技術にはない大きな強みとなっています。

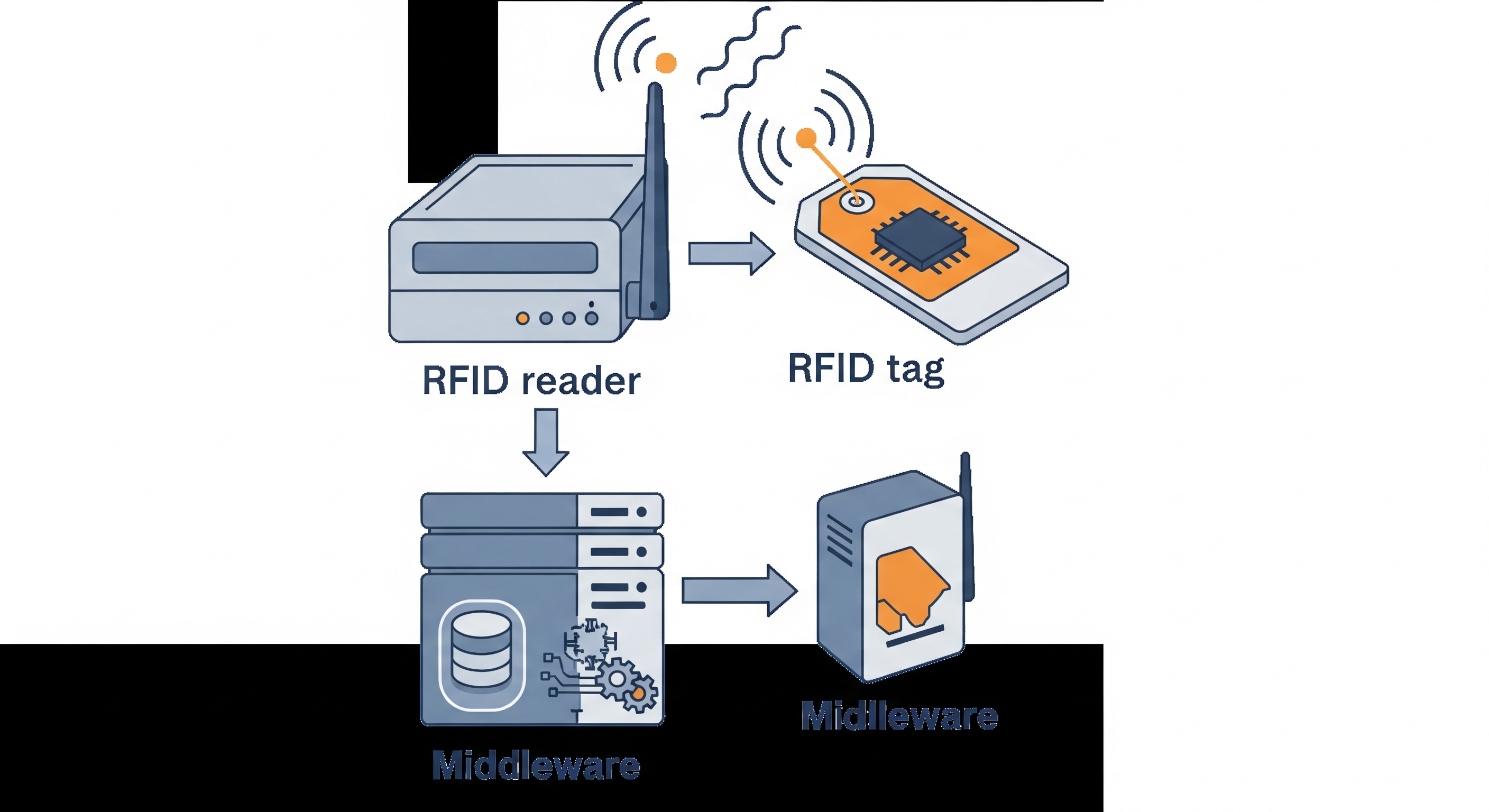

RFIDを構成する3つの要素

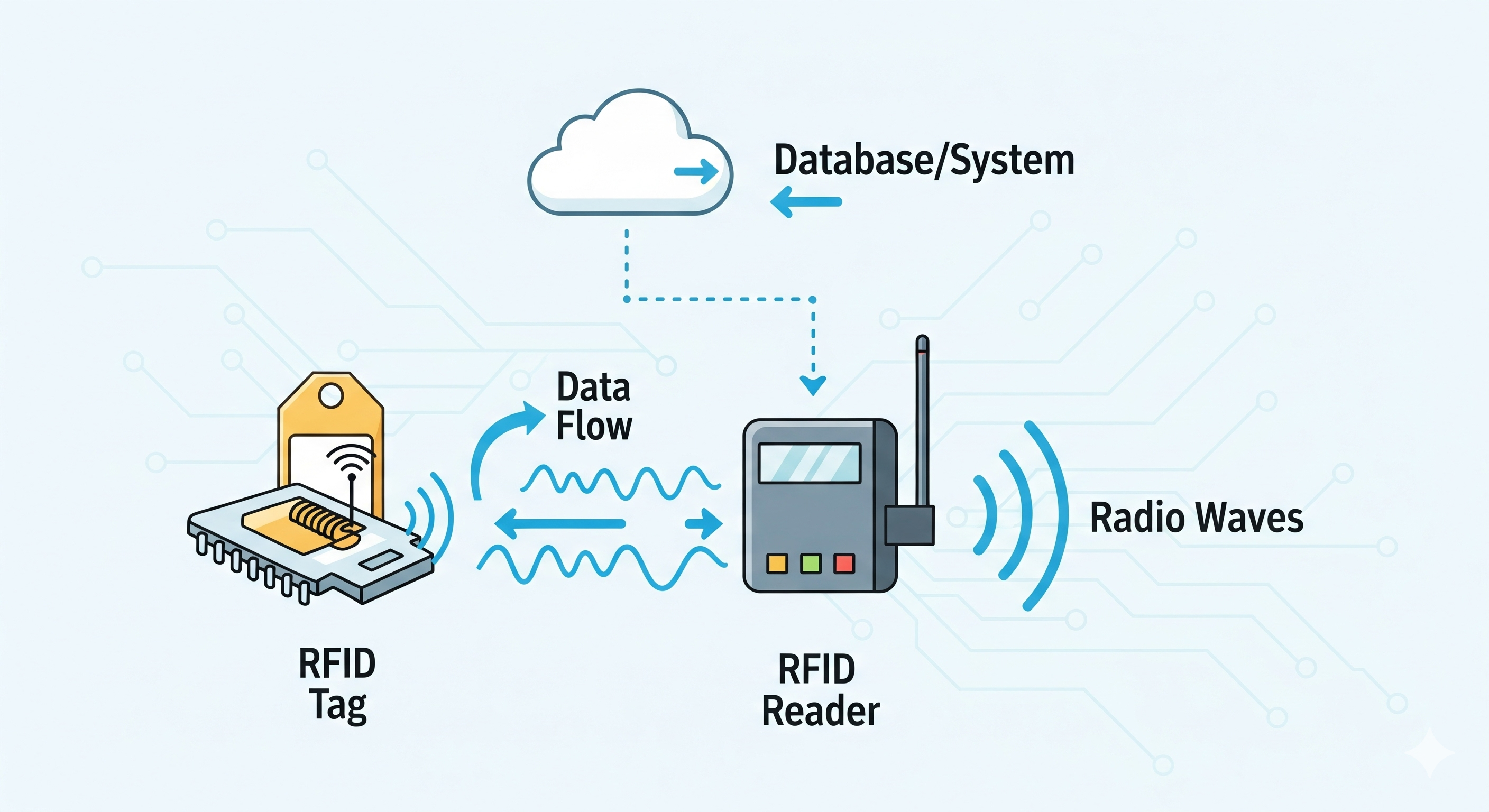

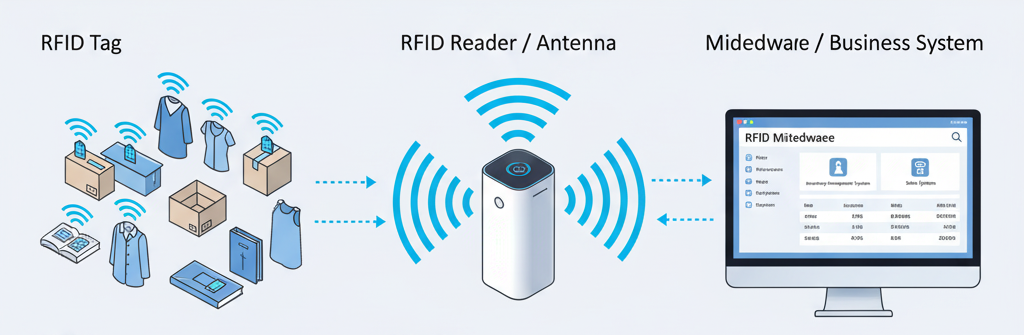

RFIDシステムは大きく分けて「タグ」「リーダー」「ミドルウェア」の3つの要素で成り立っています。

それぞれの役割を理解することで、RFIDがどのように情報をやり取りしているのかが見えてきます。

- RFIDタグ

-

対象物に取り付ける小さなICチップ。商品コードや製造番号などの情報を保持しています。

リーダーから送られる電波を受信すると、応答信号を返してデータを伝えます。 - リーダー(アンテナ内蔵)

-

タグからの応答を受け取り、データを読み取る装置。

据え置き型、ハンディ型、ゲート型などがあり、用途に応じて使い分けられます。 - ミドルウェア

-

リーダーで取得した情報を業務システムに渡すソフトウェア。

在庫管理システムや販売管理システムなどと連携し、データ活用を可能にします。

つまり、タグは情報を持つ存在、リーダーはその情報を読み取る存在、ミドルウェアは情報を業務に活かす存在と整理できます。

この3要素が連携することで、RFIDは単なる「読み取り技術」ではなく、ビジネスを効率化する「情報基盤」として機能します。

通信方式とデータの流れ

一般的には、電池不要のパッシブ方式が主流です。

RFIDは、リーダーとタグの間で電波を使って情報をやり取りします。

リーダーが電波を送信し、タグが応答信号を返すことでデータ通信が成立します。

通信方式の基本

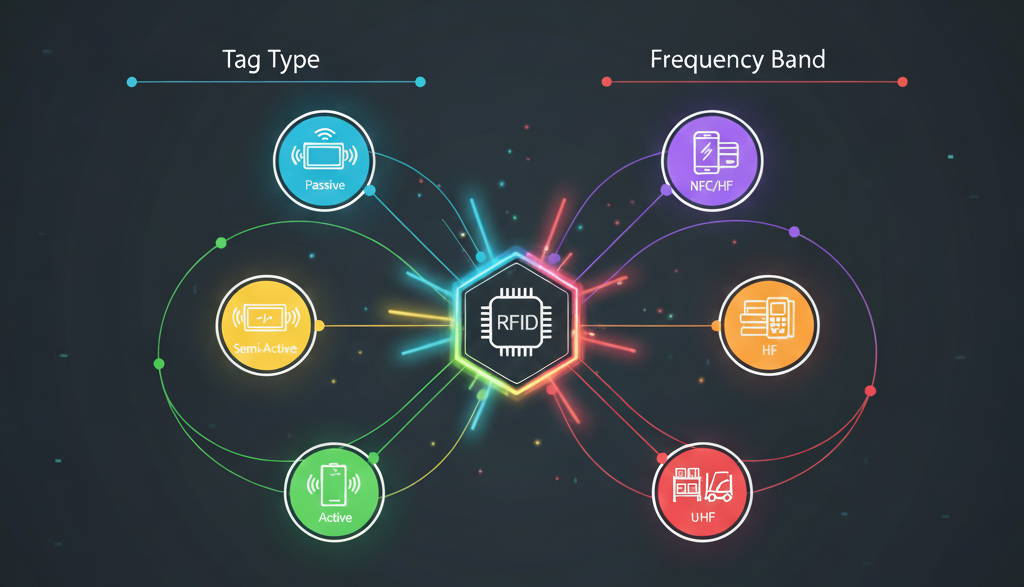

RFIDには大きく分けて2つの通信方式があります。

- パッシブ方式:タグに電池を持たせず、リーダーからの電波で駆動。安価で使い捨て用途に多い。

- アクティブ方式:タグ自身が電池を持ち、遠距離通信が可能。高価だが高機能。

物流や小売で一般的に使われるのはパッシブ方式です。

電源が不要で、シールのように低コストで扱えるためです。

データの流れ

- リーダーが電波を発信:リーダーからタグへ電波が送られる。

- タグが応答:電波を受けたタグのICチップがデータを返す。

- リーダーがデータを受信:タグからの応答を読み取り、識別情報を取得。

- ミドルウェアへ送信:読み取ったデータをシステムに渡す。

- 業務システムで活用:在庫管理や販売管理などに反映される。

なぜ高速で正確なのか

RFIDでは、複数のタグが同時に応答すると電波が「ぶつかる(衝突)」ことがあります。

そこでアンチコリジョン(衝突回避)という仕組みにより、応答のタイミングをずらしたりグループ分けして順番に処理します。

その結果、カゴや箱のまま“まとめて”読み取りでき、棚卸・検品のスピードと正確性がぐっと上がります。

ミドルウェアが裏側でやっていること

- 重複の排除:同じタグを短時間に何度も読んでも1回分として集計

- クリーニング:読み取り時刻・場所・リーダーIDなどを整形・標準化

- イベント化:「入荷」「出荷」「通過」など業務で使える出来事に変換

この“整える”工程があるから、RFIDのデータはそのまま在庫や入出庫の管理にすぐ使える形になります。

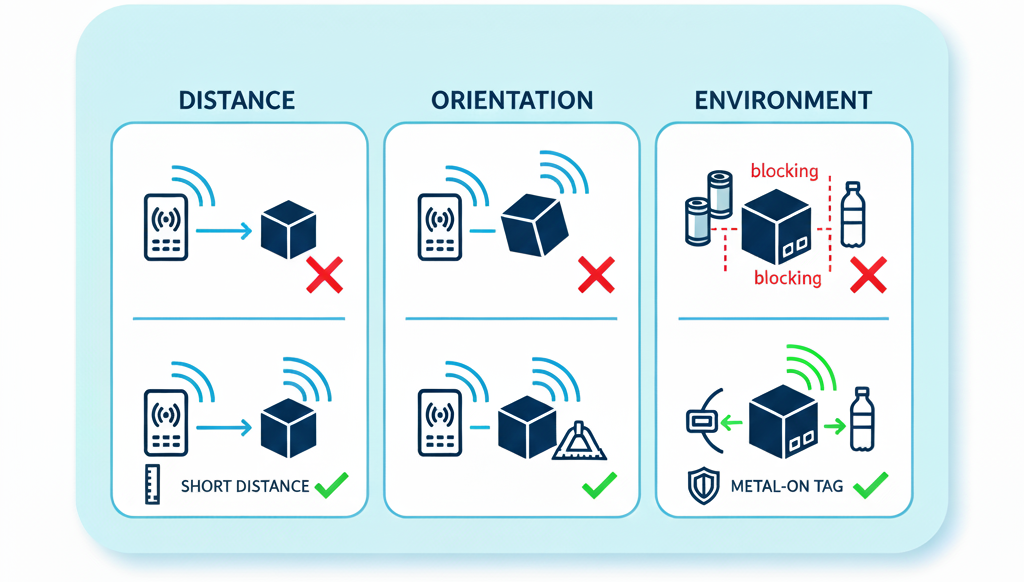

読み取りを安定させる3つの条件

- 距離:タグとアンテナの間合いが近いと安定しやすい

- 姿勢:タグ面がアンテナに正対すると届きやすい(角度で差が出ます)

- 環境:金属・水は電波に影響。メタル対応タグやスペーサーで対策

これらの条件はタグの種類や周波数帯によっても左右されます。 読み取りの安定性を確保するためには、タグ選定や周波数帯の特性理解が欠かせません。

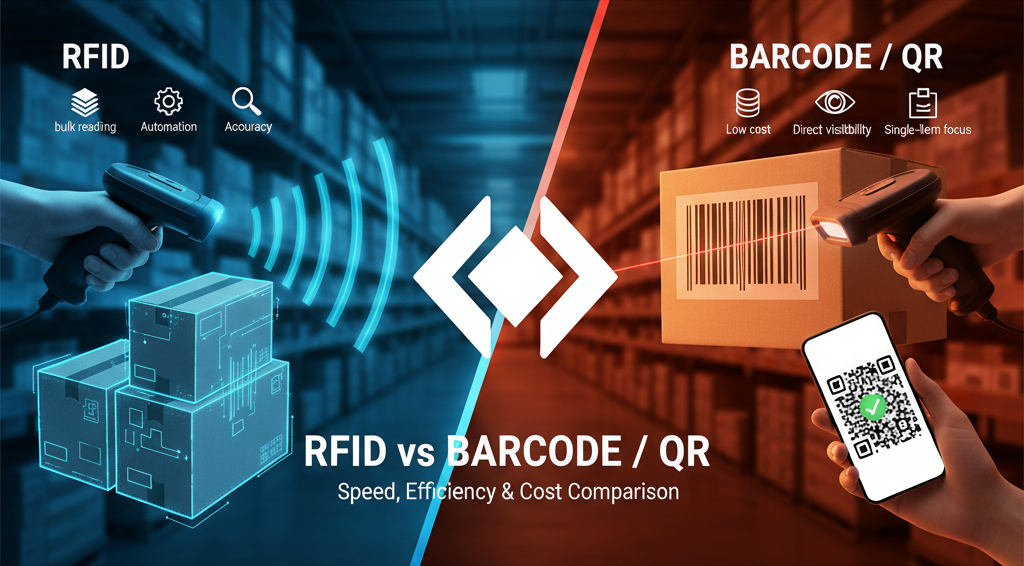

バーコードとの違い

RFIDは電波で非接触かつ複数同時読み取りが可能、バーコードは可視スキャンで1点ずつ——この違いが棚卸や検品の効率に直結します。

- 距離:バーコードは近接、RFID(UHF)は数m〜

- 同時読み取り:バーコード不可、RFIDは可

- 障害物:印字は隠れると不可、RFIDは箱越し可(条件あり)

仕組みを理解すると見える活用シーン

「非接触・同時読み取り・データ化の容易さ」という仕組み上の強みは、“短時間で正確に数える/通過を検知する”現場で特に効果を発揮します。

- 物流・倉庫:入出荷・棚卸を一括読み取りして作業時間を短縮

- 小売:在庫を即時可視化し、レジ/返品を省力化

- 製造:工程/個体トレースで不良原因の特定を容易に

まとめ|RFIDの仕組みを押さえると導入判断が速くなる

RFIDは「タグ」「リーダー」「ミドルウェア」が電波でやり取りし、非接触・複数同時の読み取りでデータを業務システムへ橋渡しします。

仕組みを理解すると、現場で何がボトルネックか、どこに置けば読めるか、どの周波数帯を選ぶべきかが具体化します。

- タグは識別子(EPCなど)を保持、リーダーは電波で読み取り、ミドルウェアが重複排除や整形を担う

- HF/UHFなどの周波数帯で距離・同時読み取り性能・環境耐性が変わる

- データは読み取り → 整理 → 業務DB/在庫へ反映という流れで活用される

- 物流・小売・製造・医療などで棚卸短縮・誤差削減・可視化の効果が出やすい

まずはトライアルで、読み取り条件(距離・姿勢・アンテナ配置・金属や水の影響)とシステム連携の要件を検証し、段階展開するのが近道です。

RFIDの導入をご検討中の方へ

当社ではRFIDの導入相談や製品選定のサポートを承っております。

「とりあえず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。