RFIDの導入でまず気になるのは「どこに費用がかかるのか」「どのくらい見ておけば安心か」です。

このページでは、費用の内訳と規模別の目安、見積もり精度を高める進め方を順に整理しました。

自社の状況に合わせて検討を進めるための土台づくりにお役立てください。

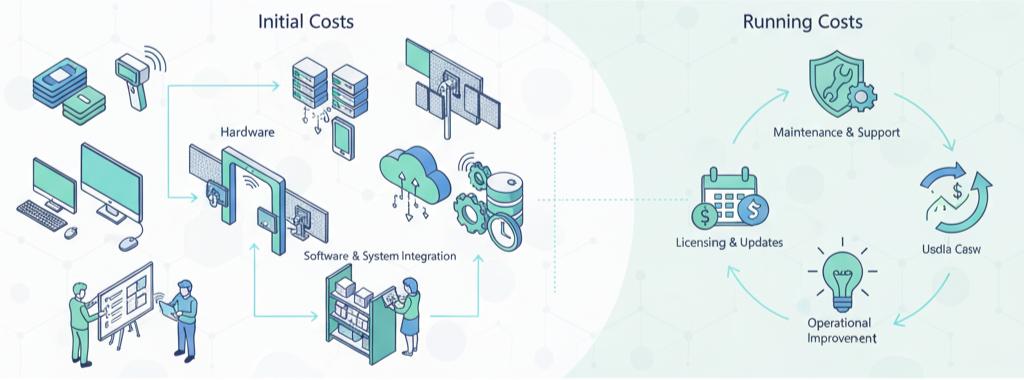

RFID導入費用の全体像

RFIDの費用は、初期費用(機器・ソフト・導入支援)とランニング費用(ライセンス・保守・運用)に分かれます。

初期費用ではタグとリーダーの台数・種類、ソフトの連携方式、現場テストの有無が費用を大きく左右するポイントです。

ランニングではソフト保守、機器保守、問い合わせ対応、改善サイクルの設計がコスト構造を左右します。

総額は「対象範囲(拠点数・SKU・作業頻度)」×「連携方式(CSV/API)」×「現場条件(電波・金属・水・導線)」で決まります。

まずは対象業務を限定し、現場の読み取り条件を確認することで、過剰な台数や不要な機能への投資を避けられます。

既存システムがある場合は、更新頻度や照合タイミング(リアルタイムかバッチか)を先に決めると、以降の見積もりが現実的になります。

費用の主な内訳と目安

よくある費用項目と検討するときのポイントを整理します。

タグは1枚あたりの単価は安くても、使う枚数が多いと総額が大きくなります。

リーダーは台数と設置の仕方がポイントで、どこで・どんなスピードで読み取るかをあらかじめ決めておくと、余計な機器を買わずに済みます。

ソフトウェアは、画面や帳票の機能に加えて、どこまで他のシステムと連携するか(CSVで取り込むのか、リアルタイム通信を行うのかなど)によって作業量が変わります。

導入支援では、現場でのテストや使い方の確認を丁寧に行うほど、後からの手戻りが減ります。

運用段階では、サポート内容やソフトの更新範囲によって、保守費用に差が出てきます。

| 区分 | 内容例 | 費用の目安 | 検討ポイント |

|---|---|---|---|

| タグ | UHF/HF/NFC、メタル対応、ラベル/ハードタグ、印字・エンコード | 数十円〜/枚(数量割引あり) | 貼付方法・耐環境・再利用可否で寿命とトータルコストが変化 |

| リーダー/アンテナ | ハンディ、固定(ゲート/据置き)、アンテナ増設、設置工事 | 数万円台〜/台(構成次第) | 想定スループットと作業者動線から台数・位置を確定 |

| ソフトウェア | アプリ/ミドルウェア、在庫・棚卸・入出荷、ダッシュボード | 数十万円〜 | CSVかAPIか、権限・監査ログ、データ品質(重複・欠損)対策 |

| 導入支援 | 要件定義、現地PoC、教育、パイロット、切替支援 | 数十万円〜 | 金属・水・混雑時間帯の実測で読み取り率と所要時間を確認 |

| 保守・運用 | 機器保守、ソフト保守、問い合わせ対応、改善提案 | 月額/年額 | SLA(復旧時間・代替機)、アップデート、セキュリティ対応範囲 |

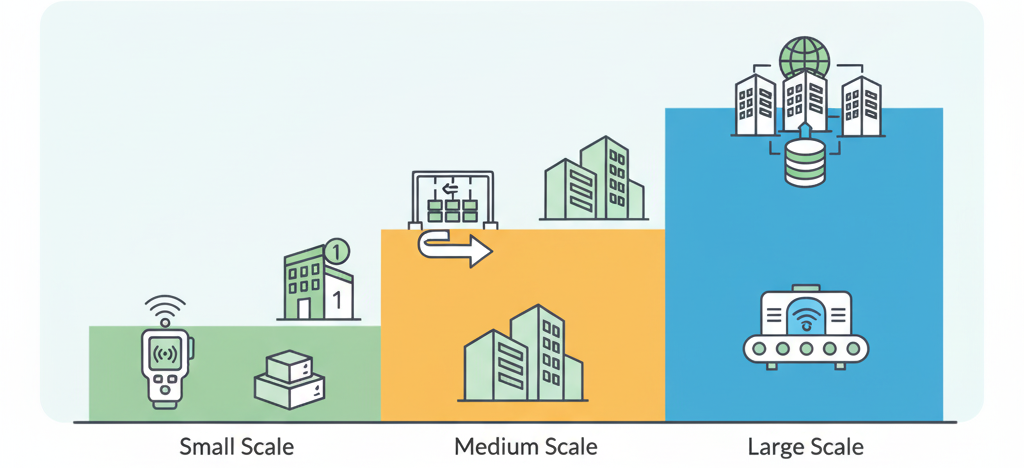

規模別の相場感

規模ごとの費用レンジをあらかじめ把握しておくと、社内稟議や検討の初期段階で話がスムーズに進みます。

現場条件やシステム連携の深さによって変動しますので、あくまで概算の目安としてご覧ください。

- 小規模:棚卸限定・拠点1か所・ハンディ1〜2台・CSV連携 → 数十万円台〜

- 中規模:入出荷・ロケーション管理も対象、固定リーダー併用、API(準リアルタイム) → 数百万円台〜

- 大規模:全社展開・マスター統合・ダッシュボード・自動化設備連携 → 数千万円〜

段階ごとにKPI(棚卸時間・人時・在庫差異率・欠品率・滞留時間)を測ると、どこで費用回収できているかが可視化され、次の投資判断がスムーズです。

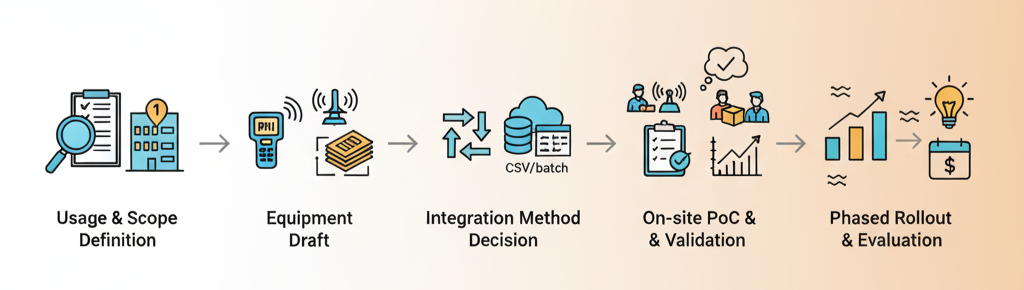

見積もり精度を上げる手順

見積もりがぶれる主な原因は、「対象範囲がはっきりしていないこと」と「現場の条件を確認していないこと」です。

事前に決めておく項目を整理し、短いサイクルで試しながら進めることで、余分な発注ややり直しを防げます。

- 用途と範囲を決める(例:棚卸だけを対象にする/入出荷業務だけなど。対象商品や拠点、作業頻度を明確に)

- 機器構成のイメージを作る(使うタグの種類や枚数、ハンディ型か固定型か、設置台数や電源・ネット環境を仮に設定)

- システム連携の方法を決める(CSVでデータを取り込むのか、APIでリアルタイム連携するのか、マスター連携や権限設定も含めて整理)

- 現場テストで条件を確認(金属・水・人の動きなど、環境による読み取り精度や作業時間を実際に測定)

- 段階的に展開する計画を立てる(テスト導入→小規模運用→全拠点展開の順に進め、各段階で効果を測定して判断)

特に現場テストでは、「どんな条件なら正確に読めるか」「どの距離・角度で誤読が出るか」などを数値で把握しておくと、リーダーの設置位置や台数を最適化でき、無駄な投資を防げます。

まとめ

RFID導入のコストを左右するポイントは「範囲」「連携」「現場条件」の3つです。

この3点を早い段階で整理し、現場テストで実際の条件を確認しておくことで、必要な台数や構成が明確になり、無駄な費用を抑えられます。

特に、作業範囲を絞ったうえで現地の環境(電波の通り方や金属・水などの影響)を確かめることで、想定外のコストやトラブルを防ぐことができます。

初めての導入では、棚卸や入出荷など影響範囲が小さい業務から始めるのが安全です。

段階的に運用を広げることで、社内理解を得ながら効果を定量的に確認でき、投資判断も行いやすくなります。

現場担当者の意見を反映しながら改善を重ねることで、導入効果を最大化できます。

次のステップは、最小構成と準備物を整理し、費用対効果(ROI)を試算することです。

回収期間の目安や年間削減コストを把握しておくと、経営層への説明資料としても活用できます。

自社に合ったRFID導入の全体像をつかみ、次の一歩を具体的に進めていきましょう。

よくある質問

- まず何から決めればいいですか?

- 対象業務と範囲(SKU・拠点・頻度)を固定し、読み取り導線と連携方式(CSV/API)を先に決めます。ここが定まると見積もりのブレが大きく減ります。

- 小さく始める場合の費用感は?

- 棚卸限定・拠点1か所・ハンディ1〜2台・CSV連携の構成で、数十万円台から始める例が多いです。効果を見ながら範囲を広げます。

- 既存システム連携のコストはどれくらい変わりますか?

- CSV中心なら軽微、APIやリアルタイム連携、マスター統合が入ると工数が増えます。データ項目・更新頻度・権限を先に定義しましょう。

- タグは再利用できますか?

- 運用とタグ仕様次第で可能です。貼付方法や耐環境(熱・薬品・摩擦)を見て、再利用時の品質管理ルールを決めておくと安全です。

RFIDの導入をご検討中の方へ

当社ではRFIDの導入相談や製品選定のサポートを承っております。

「とりあえず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。