「まずは小さく試して、数字で確かめてから広げたい」。

スモールスタートは、RFIDの効果や課題を短期間で見極めるための、最も現実的な第一歩です。

このページでは、スモールスタートの意味や最小構成・費用の目安、準備物と導入手順(簡易WBS)、おおよその期間、そして導入時のメリットと注意点を、実務の流れに沿って解説します。

RFIDスモールスタートとは?目的と活用の考え方

スモールスタートとは、倉庫や店舗の一部、または在庫棚卸など限定された業務に範囲を絞り、最小限の機器構成で短期間運用して効果と条件を確かめる導入アプローチです。

たとえば「棚卸のみ」「バックヤードの一角のみ」「特定SKUだけ」といった小規模な範囲で始めることで、初期投資を抑えつつ、読み取り率・作業時間・在庫差異率などの指標をデータとして確認できます。

この段階で重視すべきは、成功基準(KPI)を先に決めることです。棚卸時間の短縮、人時の削減、在庫差異率の改善、作業停止時間の圧縮など、社内で合意しやすい指標を2〜3点に絞り、導入前後で比較できるようにします。

効果が見えた段階で、対象エリアやSKU、拠点を順次拡大するのがセオリーです。

RFIDスモールスタートに必要な最小構成と費用の目安

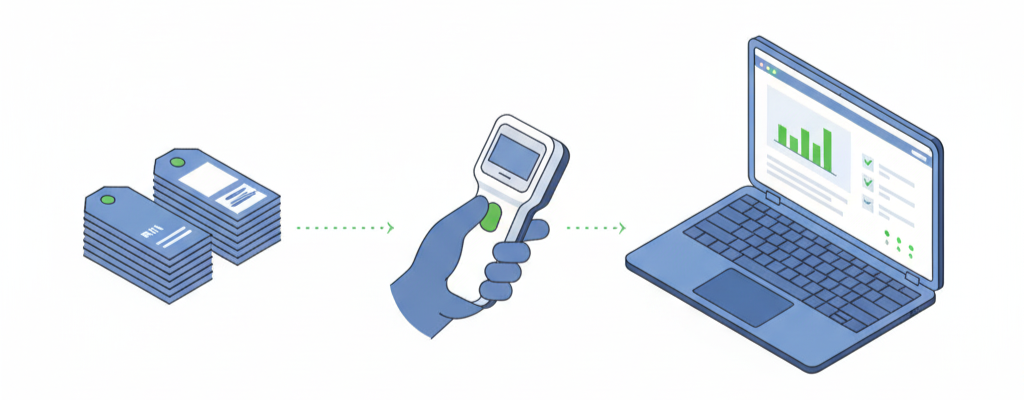

ここでは「棚卸限定・単一拠点」で導入する場合の基本構成を紹介します。

実際の金額は数量・設置環境・システム連携の方法によって変動しますが、一般的には数十万円台からのスタートが目安です。

| 構成 | 内容 | 数量の目安 | 費用感 |

|---|---|---|---|

| タグ | UHFラベル(必要に応じてメタル対応/耐環境) | × 100枚(対象SKUと棚卸頻度に応じて) | 数十円〜/枚(数量割引あり) |

| ハンディリーダー | 充電クレードル・基本アプリ付き | × 1台 | 数万円台〜/台 |

| 管理用PC/ソフト | 在庫照会・棚卸・CSV入出力(または簡易API) | × 1式 | 数十万円〜(機能範囲による) |

| 目安総額 | 数十万円台〜(構成・数量・連携方式により変動) | ||

まずは「タグ枚数」「棚卸の所要時間」「在庫差異率」を基準KPIに設定し、導入前後の改善幅を測ります。

改善量を人件費や機会損失の回避額に換算すると、次の投資判断に直結します。

導入前の準備チェックリストと設定項目

スモールスタートでは、初期の準備を丁寧に行うことで立ち上げ後の手戻りを防げます。

以下は、開始前に確認しておきたい主な準備項目です。タグ・リーダー・管理ソフトの3要素を整えることで、すぐにテスト運用へ移行できます。

- タグ:対象物の材質・数量・貼付位置を確認。印字やエンコード方式も事前に決定。

- リーダー:ハンディ1台を調達し、充電・通信環境・アクセサリ類を確認。

- 管理ソフト:テンプレートやマスターデータを準備し、権限設定やログ要件を定義。

- 運用設計:テスト範囲・担当者・評価指標(読み取り率・所要時間・差異率)を明確化。

この段階で条件を固めておくと、後のPoC(概念実証)で「どこまで読めるか」「どの条件で誤読が発生するか」を的確に検証できます。

導入スケジュールと各フェーズの進め方

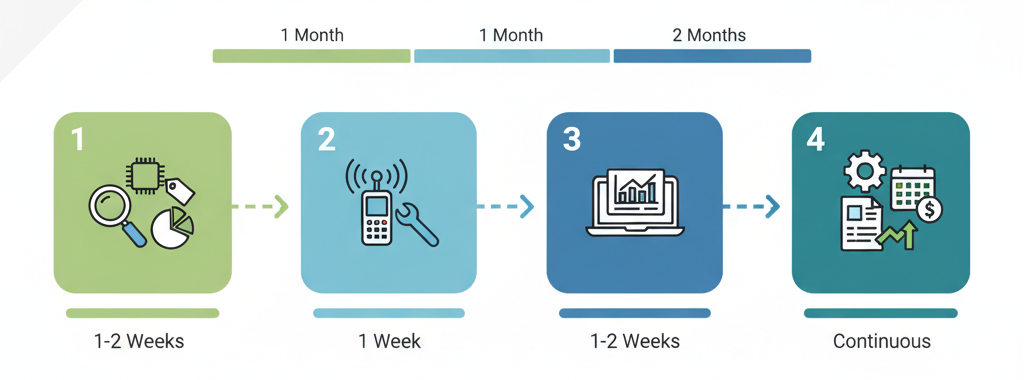

スモールスタートの導入は、通常1〜2か月程度で本運用に到達できます。

下記は、準備から検証・本稼働までの標準的な工程と期間の目安です。

| フェーズ | 主な作業 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 準備 | タグ・リーダー・ソフトの選定と初期設定、現場環境の確認 | 1〜2週間 |

| テスト運用 | 限定範囲で実測テスト。読み取り率や作業時間、差異率を記録。 | 1〜2週間 |

| 評価・調整 | PoC結果の分析、タグ位置やアンテナ配置の最適化 | 約1週間 |

| 本運用 | 運用手順確立、教育、定期レビューと拠点展開の計画 | 継続的 |

テスト運用では、読み取り率の平均値だけでなく、混雑時間帯・金属棚・狭通路など条件別の最小値(ワースト値)も押さえるのがコツです。

ボトルネックを明確化し、次フェーズの改善打ち手へつなげます。

スモールスタートのメリットと注意点

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| メリット |

|

| 注意点 |

|

将来の拡張を見据えるなら、段階1(棚卸のみ)→段階2(入出荷も)→段階3(ロケーション管理・ダッシュボード)のように、機能追加の順序を先に決め、マスター統合やAPI化のタイミングをロードマップ化しておくと、再開発コストを抑えられます。

まとめ|スモールスタートを成功させるためのポイント

RFID導入の第一歩としてのスモールスタートは、限定範囲 × 最小構成 × 短期検証で効果と条件を明確にする段階です。

目安費用は数十万円台〜。

タグ・ハンディリーダー・管理PC(またはソフト)を組み合わせ、棚卸時間・在庫差異率・人時削減などのKPIをもとに改善効果を検証します。

効果が確認できたら、費用対効果(ROI)を算出して回収期間を明確化し、次の拠点や工程へ段階的に展開します。

小さく始めて確実に成果を積み上げることが、RFID導入を成功させる最も現実的なアプローチです。

さらに、拡張時を見据えたデータ設計(SKUコード体系、重複/欠損対策)と運用ルール(権限・監査ログ)を早めに整えると、全社展開の加速が期待できます。

RFIDの導入をご検討中の方へ

当社ではRFIDの導入相談や製品選定のサポートを承っております。

「とりあえず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。